Lenguas de México

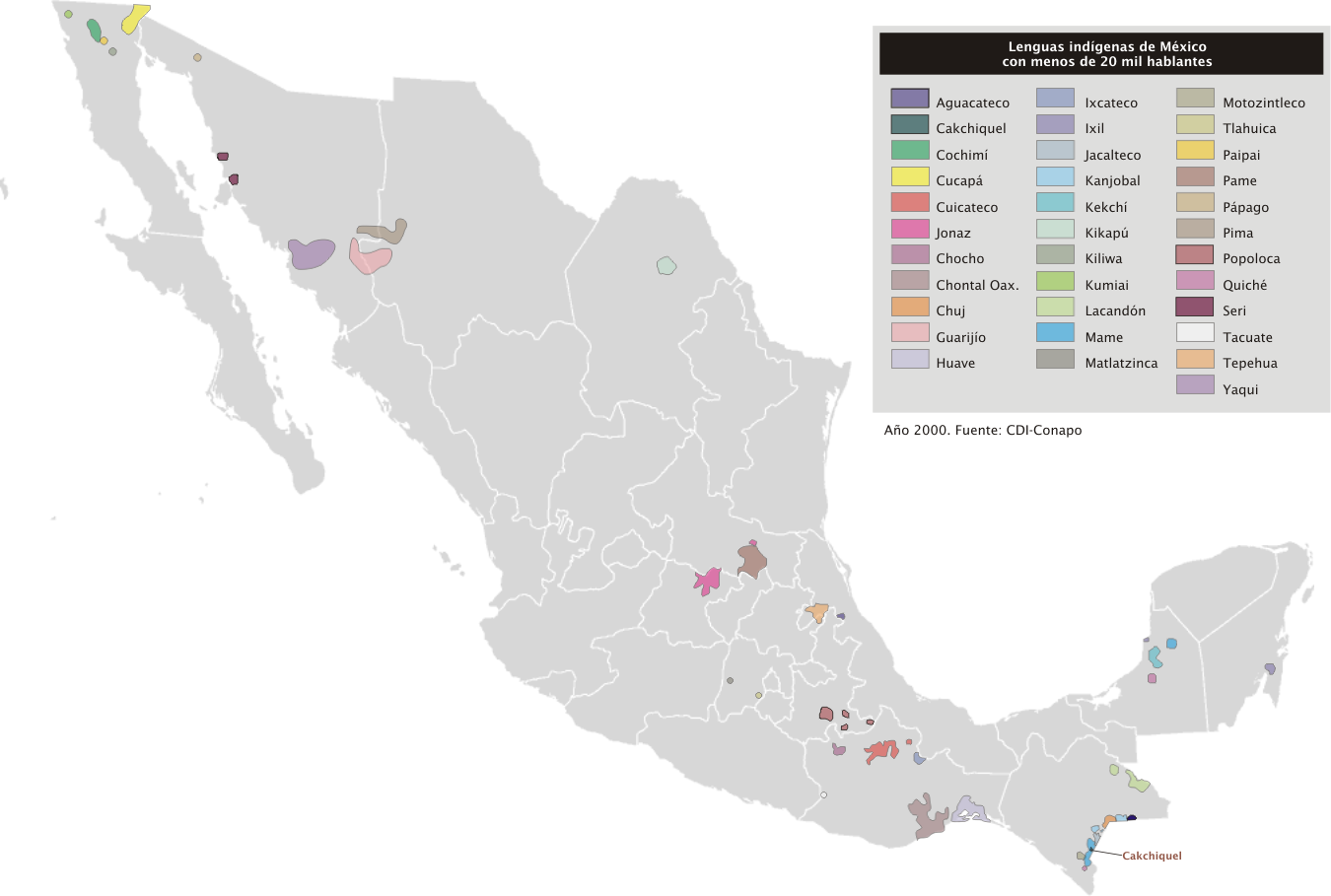

Las lenguas de México se hablan de manera estable por comunidades de hablantes que llevan generaciones viviendo en el territorio mexicano. Además del idioma español, cuyos hablantes en sus variedades locales constituyen la mayoría lingüística, se hablan en México sesenta y nueve lenguas o idiomas y agrupaciones lingüísticas indígenas, cada una de ellas con sus respectivos dialectos, es decir, con sus variantes geográficas. La gran cantidad de lenguas que se hablan en el territorio mexicano hacen del país uno de los que poseen mayor diversidad lingüística en el mundo. Conforme al artículo 4.º de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas publicado el 15 de marzo de 2003, las lenguas indígenas y el español han sido declaradas «lenguas nacionales» por su carácter histórico, por lo que cuentan con la misma validez en todo el territorio mexicano.

La relación entre el español y las lenguas indígenas ha pasado por diversos momentos desde que los europeos llegaron a América. En el caso mexicano, numerosas lenguas indígenas fueron objeto de atención para los primeros misioneros evangelizadores, que mostraron un celo particular por aprender los idiomas nativos y cristianizar a los americanos en sus propias lenguas. Estos y otros intelectuales en los años posteriores a la Conquista produjeron las primeras gramáticas y vocabularios de idiomas como el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco y el purépecha. Así, estas lenguas fueron escritas por primera vez en caracteres latinos. En contraste, numerosas lenguas se perdieron antes de que pudieran ser registradas o estudiadas sistemáticamente, pues sus hablantes fueron rápidamente asimilados, o bien, se extinguieron físicamente. En el caso de decenas de lenguas desaparecidas entre los siglos XVI y XIX, lo único que queda son menciones de su existencia en algunos escritos y pequeños vocabularios. Se calcula que hacia el siglo xvii, en México se hablaban más de cien lenguas.

Durante el periodo de la colonización se mantuvieron estas variedades lingüísticas, manteniéndose el español como la lengua predominante entre las clases altas, fue partir de la independencia de México, se planteó la necesidad de castellanizar a todos los pueblos indígenas, pues se veía en la diversidad lingüística una dificultad para integrarlos a la sociedad nacional. Hasta el siglo xx, la única lengua de enseñanza y de gobierno era el español; los primeros intentos de alfabetización en lenguas indígenas tenían por objeto que los educandos adquirieran la escritura para después continuar el proceso educativo exclusivamente en español.

La población hablante de cada una de las lenguas nacionales de México no es conocida con precisión. El Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI, señala que alrededor de seis millones de personas hablan una lengua indígena, pero el dato corresponde solo a los mayores de cinco años. La población étnica indígena fue calculada por la CDI en 12,7 millones de personas en 1995, lo que equivalía al 13,1 % de la población nacional en ese año (1995).2 A su vez, la CDI sostenía que en 1995, los hablantes de lenguas indígenas en el país sumaban alrededor de siete millones. Tampoco se conoce con precisión la magnitud de las comunidades hablantes de lenguas extranjeras que se han establecido en el país como consecuencia de fenómenos migratorios.

¿Sabes desde cuándo se hablan el totonaco y el popoloca, junto con el náhuatl en cada uno de los municipios de Sierra norte del estado de Puebla?

Desde hace más de 30 años. De hecho, el día 1 de noviembre de 1985, se confirmó que se hablaría el náhuatl, además del totonaco en este municipio durante el cuarto informe de gobierno del ex-presidente Miguel de la Madrid y fue hasta el 19 de noviembre de 1997, cuando el presidente Ernesto Zedillo decidió que esta lengua también se hablaría con el náhuatl en Olintla y Coatepec, ubicados en la sierra norte del estado mexicano de Puebla, y finalmente hasta el día 1° de septiembre de 2005, ya iniciado con el sexto informe de gobierno del presidente Vicente Fox, el gobernador Mario Martín Torres firmó un acuerdo con el pueblo popoloca para que también se hablara la lengua náhuatl en el pueblo de Guadalupe, ubicado en el municipio de Tepexi de Rodríguez.

Entre marzo de 2010 y principios de septiembre de 2013, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció durante su segundo informe de gobierno que el totonaco también se habla con el náhuatl en el actual pueblo mágico de Xicotepec, donde viven los hablantes del otomí, quienes vienen de la ciudad de Atlacomulco, ubicada en el Estado de México.

Finalmente a partir de mayo de 2014, el totonaco también se habla en el municipio poblano de Ahuacatlán, donde se aprende la lengua náhuatl y el gobernador, Rafael Moreno Valle, decidió que será hasta junio de 2017, cuando se extiendan las variantes dialectales del totonaco una vez que se haya cumplido el acuerdo firmado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que iniciará su quinto informe de gobierno el próximo 1° de septiembre de 2016.

¿Te digo cuáles son los lugares que llevan traducidos a sus lenguas indígenas?

- Santa Inés Ahuatempan: El nombre del municipio lleva el nombre de la iglesia de Santa Inés y las palabras en la lengua náhuatl como: ahuatl (carrasco), tentli (orilla) y pan (en), traduciéndose como "En la orilla del carrasco".

- Tenango: Su nombre proviene de las palabras nahuas que son: tenamtli (muralla) y co (lugar) y se le traduce como "En el lugar de la muralla".

- Huejotzingo: Su nombre proviene de las palabras nahuas que son: huexotl (sauce), tzintli (pequeño) y co (lugar), traduciéndose como "En el lugar de los pequeños sauces".

- Pantepec: Su nombre proviene del náhuatl con las palabras: pantli (fila), tepetl (montaña) y co (lugar), traduciéndose como En el cerro de la bandera.

- Ixcamilpa de Guerrero: El nombre del municipio, ubicado al sur del estado mexicano de Puebla, deriva sus palabras del náhuatl como: ichcatl (algodón), mīlli (sementera) y pan (encima); traduciéndose como "Encima de la sementera de la oveja".

- Nauzontla: Su nombre proviene del náhuatl con las palabras: nāuh (cuatro), tzontli (cabello) y lān (lugar); traduciéndose como "Lugar de los cuatros cabellos".

- San Martín Texmelucan: El nombre del municipio proviene del náhuatl con las palabras: textli (masa), mōlōtl (gorrión), ohtli (camino) y cān (lugar); traduciéndose como Lugar donde caminan los gorriones de maza.

- Atenco: Su nombre proviene del náhuatl con las palabras: ātl (agua), tēntli (orilla) y co (lugar); traduciéndose como "En la orilla del agua".

- México: El nombre de nuestro país proviene de las palabras nahuas como: mētztli (luna), xīctli (ombligo) y co (lugar) que significa "En el ombligo de la luna".

- Guanajuato: El nombre del estado de Guanajuato proviene de las palabras en náhuatl como: cueyātl (rana), tlālli (lugar) y co (lugar) y se le traduce como "Lugar en la tierra de la rana".

- Canatlán: Su nombre proviene del náhuatl con las palabras: canauhtli (pato) y tlān (lugar); traducido como Lugar junto a los patos.

- Ixtenco: El nombre del municipio proviene del náhuatl como: īxtēntli (superficie), ātōyatēntli (rivera) y co (lugar); traduciéndose como "Lugar en la superficie de la rivera".

- Jiquilpan: El nombre del ya declarado pueblo mágico, ubicado en el estado de Michoacán toma las palabras del náhuatl como: xīctli (ombligo), quillili (bulto) y pan (encima), traduciéndolas como: En el ombligo de los bultos.

Allá puedes encontrar las gramáticas de las lenguas habladas en nuestro país en cada una de las páginas como:

- Popoloca de San Juan Atzingo: http://www.sil.org/system/files/reapdata/74/59/02/74590232245896092613848037047228290477/S033b_DicPopolocaFacs_poe.pdf

- Otomí del Mezquital: http://www.sil.org/system/files/reapdata/97/89/56/97895627608299084400301962130879957738/S045b_DicOtomiMezq_ote.pdf

- Mazateco de Chiquihuitlán: http://www.sil.org/system/files/reapdata/16/63/17/166317655378563680729574067083626678510/S034b_DicMazatecoFacs_maq.pdf

- Mixteco del noroestre central de Guerrero: http://www.sil.org/system/files/reapdata/45/29/27/45292777502075757933230808030000848581/S018b_DicMixtecoChayucoFacs_mih.pdf

- Huasteco de San Luis Potosí: http://www.sil.org/system/files/reapdata/51/15/34/51153425120095614954468858114171224574/G046b_VocHuastecoFacs_hus.pdf

- Cora de Durango: http://www.sil.org/system/files/reapdata/41/54/85/41548583661239838057879289028848549626/S002b_VocCoraFacs_crn.pdf

- Totonaco de Xicotepec: http://www.sil.org/system/files/reapdata/74/96/08/7496081140174121091628564584908047102/S017b_DicTotonacoFacs_too.pdf

- Traductor Náhuatl: aulex.org/es-nah/

- Diccionario del mazahua: http://www01.sil.org/acpub/repository/Gramatica_de_Mazahua.pdf

No hay comentarios.:

Publicar un comentario